イベントレポート

人生100年時代の生き方・老い方会議

シニア世代100名が参加するイベント開催

2018年9月18日(火)、野村コンファレンスプラザ日本橋(東京都)にて「人生100年時代の生き方・老い方会議」が開催され、シニア世代100名が参加。慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター専任講師 新井康通先生や、83歳の現役デジタル・クリエイター若宮正子さんから、健康寿命の延伸の秘訣や、人とのつながりやコミュニケーションの大切さについてお話いただきました。

講演1

百寿者に学ぶヘルシーエイジングの秘訣

慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター

専任講師 新井 康道 先生

「人生100年時代の生き方・老い方会議」では、まず健康長寿の秘訣を明らかにすることを目的に高齢者や百寿者(100歳以上の高齢者のこと)の研究に取り組まれている慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター専任講師新井康通先生にご講演いただきました。

「人生100年時代の生き方・老い方会議」では、まず健康長寿の秘訣を明らかにすることを目的に高齢者や百寿者(100歳以上の高齢者のこと)の研究に取り組まれている慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター専任講師新井康通先生にご講演いただきました。

100歳以上の高齢者の人口は過去最多

厚生労働省が毎年「敬老の日」を前に発表する国内の100歳以上の高齢者は2018年9月14日時点で6万9785人。48年連続で過去最多を更新しています。「百寿者」の研究をしている新井先生は、講演の中で百寿者の特徴として「血管の若さ」を指摘しました。新井先生は「医学の世界では『人は血管とともに老いる』という有名な言葉がある。血管壁が厚くなる、あるいは硬くなって柔軟性が失われる動脈硬化で老化が始まり、さらに『プラーク』と呼ばれる肥厚性の病変が血管壁にできます。百寿者の血管を調べると、プラーク発生率が80歳と同程度であることが分かっています」と解説しました。

中高年時代から肥満、糖尿病の予防を

「血管の若さ」の理由の1つが百寿者では喫煙率が明らかに低いこと。先生は「喫煙習慣はプラークを作りやすく、動脈硬化のリスクにもなる」と強調しました。また動脈硬化を促進する原因となる糖尿病の有病率に注目。先生は「百寿者での糖尿病有病率は6%。70〜80歳の有病率15〜20%と比べると非常に少ない」と説明しました。さらに糖尿病は肥満と密接に関連し、百寿者の40〜60歳時点での体格調査※2では、男女とも肥満もやせ過ぎの人も少ないことが判明。中高年時代から喫煙を避け、肥満、糖尿病を予防し、その結果動脈硬化を予防する生活習慣がヘルシーエイジングには重要です。

※2 太田富貴雄ほか、100歳老人の栄養学的研究(ゼロントロジー公開講座第1回1973)

ライフステージに合った脳と体の健康維持

先生は長生きと関連がある要素として(1)ADL(日常生活動作をどれくらいできるかの指標)、(2)認知機能、(3)栄養状態を挙げ、「より自立している人、物忘れが少ない人、栄養状態の良い人が長生きするということで、医学的には認知症やフレイル(加齢による虚弱)の予防が重要」と説明、筋力の低下等によるフレイルを防ぐ必要性を訴えました。

また、さまざまな調査から、1日30分以上身体活動を行う人は長寿の傾向があること、読書、書道など頭を使う趣味活動を行っている人は認知機能が高いことなどを紹介。そのうえで「身体活動が多い人は友達に会いに行く、買い物に出かけるといった外交的な人が多い。また百寿者になると運動習慣がある人は少ない」と話しました。

講演2

人生100年時代を生き抜くつながり力

デジタル・クリエイター

若宮 正子 さん

シニア向けゲームアプリを開発し世界から注目を集める83歳の現役デジタル・クリエイター若宮正子さんから、ヘルシーエイジングにおいて必要な健康寿命延伸の秘訣や、人とのつながりやコミュニケーションの大切さについてお話いただきました。

シニア向けゲームアプリを開発し世界から注目を集める83歳の現役デジタル・クリエイター若宮正子さんから、ヘルシーエイジングにおいて必要な健康寿命延伸の秘訣や、人とのつながりやコミュニケーションの大切さについてお話いただきました。

ヘルシーエイジングのための「つながり力」

定年退職後にパソコン操作やプログラミングを独学し、81歳でシニア向けゲームアプリ「hinadan」を開発、国連で講演も行った若宮さんは、インターネット上でのシニア交流組織の創設に参画、シニア世代へのデジタル機器普及活動のほか、大学生・一般の方や小学生向けの教室など、世代を超えた活動を行っています。

若宮さんは「近所、趣味、ボランティア仲間などで友達を作れば自分の気持ちも豊かになり、世の中の役に立とうという気持ちがわいてくる」と述べ、従来からの血縁、地縁、職縁などに加え、ネット上でつながる「ネット縁」もあると指摘。ネットを通じたコミュニケーションの活発化がシニアライフでも必須になりつつあるとの考えを示しました。

Event reports

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッション

自分らしいヘルシーエイジングとは?

イベントの後半は会場でのリアルタイムアンケートを交えて、講演をされた新井先生、若宮さん、バイエル薬品メディカルフェアーズ本部本部長の犬山里代の3名によるパネルディスカッションが行われました。

加齢や健康に伴う不安との向き合い方

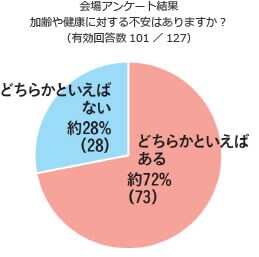

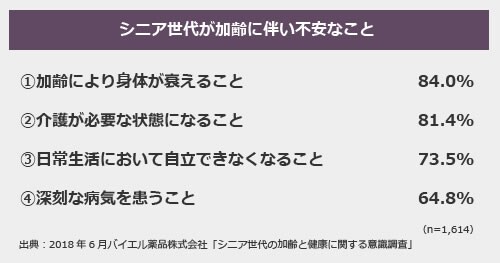

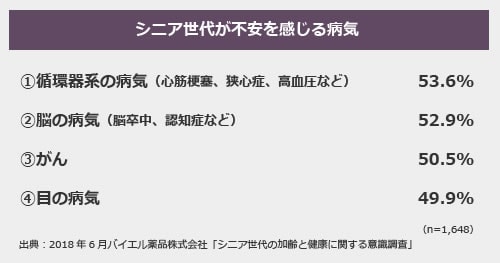

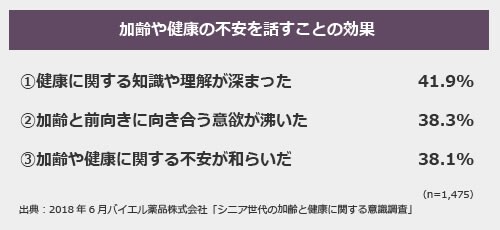

まず、会場の皆さんに加齢や健康に対する不安についてお伺いしたところ、「どちらかといえばある」72%、「どちらかといえばない」28%となり、バイエル薬品のシニア世代調査 と同様の傾向が浮かび上がりました。また、同調査結果では、シニア世代の加齢に伴う不安の内容や、不安を感じる病気が明らかになりました。

まず、会場の皆さんに加齢や健康に対する不安についてお伺いしたところ、「どちらかといえばある」72%、「どちらかといえばない」28%となり、バイエル薬品のシニア世代調査 と同様の傾向が浮かび上がりました。また、同調査結果では、シニア世代の加齢に伴う不安の内容や、不安を感じる病気が明らかになりました。

新井先生は「循環器系の病気は加齢とともに増えていく病気の典型で、その意味では多くのシニアの方が正しい認識を持っていると考えられる」との感想を述べました。同時に「循環器系の病気は急に来ると思われがちだが、何もない人におこらない。危険因子はわかっているので、それをきちんとコントロールすることである程度は予防できる」と強調しました。

医療者とのコミュニケーションで

自分に合った健康情報を

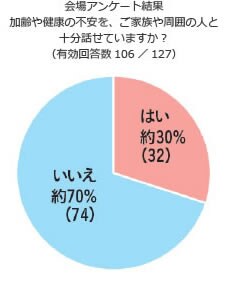

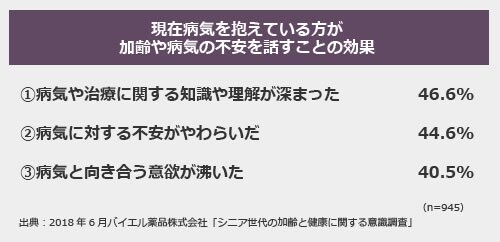

続いて「加齢や健康の不安についてご家族や周囲の人と十分話せていますか?」との質問には「はい」が30%のみと、シニア世代調査※1とほぼ同様の結果に。また、バイエル薬品の犬山は、「現在病気を抱える方も不安について話すことで、病気や治療への理解が深まるだけでなく、不安が和らぎ、病気に向き合う意欲が持てる。病気のときこそ、周囲の人とのコミュニケーションを大切にしてほしい」と述べました。

続いて「加齢や健康の不安についてご家族や周囲の人と十分話せていますか?」との質問には「はい」が30%のみと、シニア世代調査※1とほぼ同様の結果に。また、バイエル薬品の犬山は、「現在病気を抱える方も不安について話すことで、病気や治療への理解が深まるだけでなく、不安が和らぎ、病気に向き合う意欲が持てる。病気のときこそ、周囲の人とのコミュニケーションを大切にしてほしい」と述べました。

新井先生は「研究も進歩している反面、今は健康や病気予防、医療の情報が溢れすぎている。どの情報がご本人に合っているかという視点で診てくれる主治医や薬剤師などに気軽に相談してほしい。そのような相談を受けることは実は医療従事者にとっても非常にうれしいこと」と提案しました。

たとえ病気になったとしても、

生きがいを持って人生を楽しむ

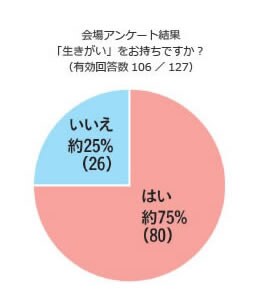

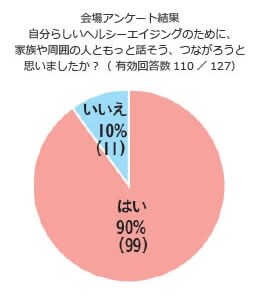

一方、「『生きがい』をお持ちですか?」との質問には、参加者の75%の方が「はい」と答えました。若宮さんは「これほど多くの方が前向きに生きていることはうれしい。病気があっても自分の生きがいを通じて家族、社会に少しでも役に立って、他のシニアの方々を引っ張って行ってほしい」と語りました。また、新井先生は「健康は生きがいのために重要な価値。加齢と病気は無縁ではないが、これからの老後環境は良い意味で進化していく。人の体も脳も元々は活動するためにあり、できる範囲で周囲とのコミュニケーションや社会活動をしてほしい」と語りました。

COR-PF-CAR-JP-0005-23-07